「事業用定期借地権」とは、地主(貸し手)に有利とされる「定期借地権」のうちの1つで、借地人(借り手)が事業用の建物所有を目的とした契約である。

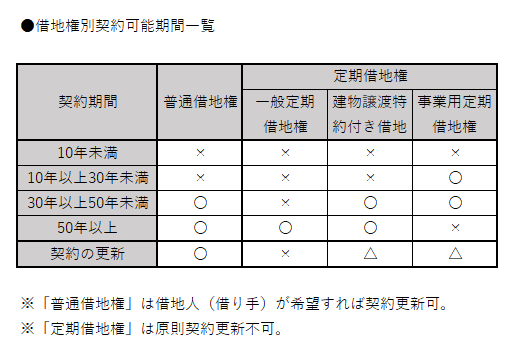

1992年8月1日に「借地借家法」が施工された時には、「事業用定期借地権」の契約期間は10年以上20年以下とされていたが、2008年1月1日に改正され、それ以降は10年以上50円未満となっている。

ここでは「事業用定期借地権」についてみていきたいと思う。

「事業用定期借地権」の特徴や特約

「事業用定期借地権」は、契約期間の更新を行わない(建物の再建築を行っても同様)、契約期間終了時に地主(貸し手)に建物買い取りの義務が発生しないことを特約として契約するのが一般的となっている。

契約期間が10年以上30年未満のケースではこれらの特約を付けることが必須となっているが、30年以上50年未満のケースでは特約については当事者の話し合いで決めることが可能となる。

借地権の種類別の契約可能期間一覧は以下の通り。

「事業用定期借地権」は「定期借地権」のうちの1種

「事業用定期借地権」は3種類の「定期借地権」の1つで、その他には「一般定期借地権」と「建物譲渡特約付き借地権」がある。

「事業用定期借地権」は1992年8月1日の「借地借家法」施工以降、2008年1月1日足チャートに契約可能期間が変更された唯一の契約である。

借地権の契約をする場合、「事業用定期借地権」だと特約部分の話し合いが必要になってくるため、「定期借地権」であれば「一般定期借地権」か「普通借地権」で契約するのをおすすめする。

「普通借地権」と「定期借地権」の違い、契約時の注意点

借地権には大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」がある。

ここでは地主(貸し手)に有利とされている「定期借地権」のうちの「事業用定期借地権」についてみてきたが、借地人(借り手)に有利とされている「普通借地権」については、以下の記事にまとめているので参照して欲しい。

借地権の契約をする場合には、それぞれの違いやメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで契約するようにしよう。

まとめ

「事業用定期借地権」をまとめると、地主(貸し手)に有利な「定期借地権」のうちの1つ。

借地人(借り手)の建物の所有を目的とした契約で、契約期間は10年以上50年未満とされている。

ただし10年以上30年未満の契約では、契約の延長を行わない、建物の買い取り義務が発生しないという特約を付けることがマストとなっている点には要注意。

<こんな記事も読まれています>

⇒【「普通借地権」「定期借地権」の違いを解説】

⇒【「一般定期借地権」を解説。投資におすすめ?】

⇒【「建物譲渡特約付き借地権」を解説】

⇒【「イールドギャップ」をわかりやすく解説】

⇒【「位置指定道路」をわかりやすく解説】

⇒【低年収サラリーマンの不動産投資】

⇒【サラリーマンで破綻する人の特徴】

⇒【サラリーマンにフルローンはおすすめ?】

⇒【マイナンバーで会社に不動産投資がばれる?】

⇒【不動産投資を始める前に読むべき本5冊】

この記事へのコメントはありません。