「建物譲渡権利付き借地権」とは、借地権の契約期間終了後、借地人(借り手)が土地にある建物を地主(貸し手)に対して適切な価格で譲渡する権利が付いた契約である。

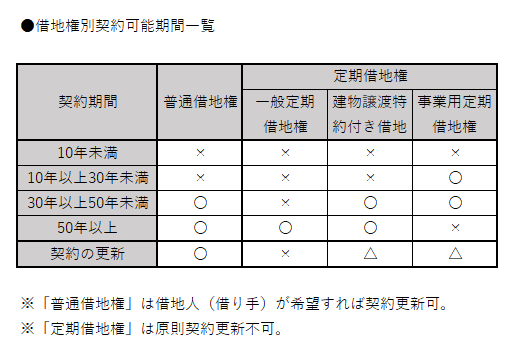

借地権には借地人(借り手)有利な「普通借地権」と地主(貸し手)に有利な「定期借地権」があり、「建物譲渡権利付き借地権」は「定期借地権」のうちの1つである。

ここでは「建物譲渡権利付き借地権」についてみていきたいと思う。

⇒【「普通借地権」「定期借地権」の違いを解説】

⇒【法人化で合同会社が人気の理由】

「建物譲渡権利付き借地権」の契約期間や特徴

「建物譲渡権利付き借地権」では、借地権の期間を最低でも30年以上にしなければならないとされている。

また、借地人(借り手)が土地にある建物を地主(貸し手)に譲渡した時点で借地権の契約は消滅する。

「建物譲渡権利付き借地権」は地主(貸し手)に有利な「定期借地契約」の一部ではあるものの、借地権の契約期間が終了しても、借地人(借り手)は借地権を対抗することができるとされており、あいまいな契約内容となっている。

借地権別の契約可能年数は以下の通り。

⇒【「一般定期借地権」を解説。投資におすすめ?】

⇒【「事業用定期借地権」を解説】

「建物譲渡権利付き借地権」での不動産投資はやめたほうよい理由

借地権を使って不動産投資をする際、契約期間終了時に借地権延長を希望する場合があるのであれば、「建物譲渡権利付き借地権」だと契約更新でもめる可能性が高いので、「普通借地契約」として締結しておいた方が良いだろう。

期間も30年以上と長期間であるため、借地人(借り手)・地主(貸し手)ともに相続して、契約時とは異なる人が契約延長を争う可能性がある。

当事者ではないと契約時のニュアンスがわからずに、もめる可能性が高いので、相続も考えると「建物譲渡権利付き借地権」では契約しないほうが良いだろう。

⇒【サラリーマン不動産投資家が受けられる控除】

⇒【不動産投資の知識で住居費・家賃を節約】

3つの「定期借地権」とは

「建物譲渡権利付き借地権」は3種類の「定期借地権」のうちの1つで、その他には「一般定期借地権」と「事業用定期借地権」がある。

不動産投資を行う場合には「普通借地権」で契約するか、「定期借地権」であっても契約更新でもめる可能性のない「一般定期借地権」が良いだろう。

⇒【不動産投資を始めるのに必要な資金は?】

⇒【新築マンション投資は失敗?】

まとめ

「建物譲渡権利付き借地権」をまとめると、地主(貸し手)に有利な「定期借地権」の3種類のうちの1つで、期間終了後に地主(貸し手)に対して適切な価格で建物を譲渡する権利が付いた契約。

借地権で不動産投資を行うのであれば、「一般定期借地権」か、借地人(借り手)に有利な「普通借地権」で契約した方が良い。

<こんな記事も読まれています>

⇒【「普通借地権」「定期借地権」の違いを解説】

⇒【「一般定期借地権」を解説。投資におすすめ?】

⇒【「事業用定期借地権」を解説】

⇒【サラリーマン投資家のメリット・デメリット】

⇒【「イールドギャップ」をわかりやすく解説】

⇒【「位置指定道路」をわかりやすく解説】

⇒【メガバンクと地方銀行、融資を受けるなら?】

⇒【不動産投資における借入額の戦略】

⇒【積算評価を重視しすぎると融資が止まる?】

⇒【地方10%超えと都内9%どっちがお買い得?】

この記事へのコメントはありません。